Sopram ventos adversos:

A LIBERDADE ACADÉMICA EM QUESTÃO

André Carmo

Intervenção na Mesa-Redonda “As liberdades académicas no Portugal de Abril”

Uma parceria OTC – CISC-Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais

O ponto de partida para esta reflexão é a percepção generalizada de que temos vindo a assistir nos últimos anos a uma erosão da liberdade académica. Apesar da opinião pública apenas ter despertado para a existência deste problema na sequência da eleição de Donald Trump e do demencial blitzkrieg contra o ensino superior e a ciência que a sua administração tem levado a cabo, não se trata de um processo assim tão recente nem de algo que ocorre apenas noutras geografias.

Aquilo que se pretende neste artigo é: i) delinear os contornos da expressão liberdade académica, para que um diálogo mais esclarecido e informado possa ocorrer; ii) situar o processo de erosão da liberdade académica num contexto histórico-geográfico-institucional global; iii) ensaiar uma aproximação à realidade nacional, a partir da análise de um conjunto de episódios sintomáticos deste processo; iv) apresentar algumas propostas que podem contribuir para revitalizar a liberdade académica.

- Do que estamos a falar quando falamos de liberdade académica?

Parafraseando Santo Agostinho pode dizer-se que, desde que ninguém nos pergunte, sabemos sempre do que estamos a falar quando falamos de liberdade académica. A verdade é que se trata de algo complexo e multifacetado que desafia respostas simples e imediatas. Não se pretende fazer a sua reconstituição histórico-institucional, indissociavelmente da concepção moderna de universidade, nem entrar pelo campo metafísico ou axiológico onde muito deste debate tem lugar, muito menos enveredar por uma abordagem legalista, mas sim desenvolver uma heurística capaz de identificar os ingredientes mais relevantes para compreender e analisar a liberdade académica em termos concretos.

Em The Concept of Academic Freedom [i], obra publicada em 1975, alguns destes ingredientes eram já assinalados, nomeadamente, a relevância da inexistência de interferências ou restrições externas sobre o exercício da autonomia e da independência dos docentes e/ou investigadores na definição dos seus interesses e práticas, bem como no da comunicação e divulgação dos resultados do seu trabalho, mas também no campo dos seus direitos e liberdades de associação, expressão e opinião. Até certo ponto, e sobretudo no que diz respeito a este último conjunto, trata-se de prerrogativas que se estendem também a estudantes e outros funcionários.

Para além disso, a liberdade académica também se encontra relacionada com aquilo que em português se designa estatuto reforçado de estabilidade no emprego – habitualmente conhecido como tenure –, que mais não é do que uma proteção contra o despedimento por delito de opinião e a possibilidade de poder exercer a atividade académica livre de quaisquer constrangimentos ou limitações de base material, bem como, a uma outra escala, com a adequação de orçamento, força de trabalho, infraestruturas, equipamentos e outros recursos, que permita desenvolver a atividade académica de forma condigna, estável, previsível e susceptível de planeamento estratégico autónomo a médio-longo prazo.

A liberdade académica assenta, portanto, em duas esferas fundamentais, indissociáveis e interdependentes, uma mais subjetiva e outra de carácter objetivo. Por um lado, a noção de que, no mais lato sentido possível, um trabalho académico de qualidade e socialmente relevante deve ser exercido em condições de grande autonomia e independência; por outro, que este sai reforçado quando ocorre em circunstâncias de maior estabilidade sócio-profissional.

Autodeterminação, autonomia e independência são atributos favoráveis ao aparecimento de vozes plurais, dissidência e pensamento crítico. Neste sentido, as instituições de ensino superior são vistas como fazendo “parte da cultura democrática de uma sociedade onde estudantes e docentes aprendem uns com os outros através de um debate aberto, essencial para desenvolver e respeitar diferenças e pluralidade de opiniões e identidades.

Contextos com maior vitalidade e dinamismo democráticos aproximam-se deste esboço de “tipo-ideal”. Contudo, como sugere Richard Watermeyer[ii], a implementação da nova gestão pública, sob pretexto de modernizar as instituições, torná-las mais eficientes e robustecer os mecanismos de prestação de contas, traduziu-se no desempoderamento dos académicos e na sua marginalização dos processos de tomada de decisão. O modelo colegial de governo das instituições foi substituído pelo managerialismo e a sua obsessão patológica com a produtividade e concomitante profusão de mecanismos de avaliação e monitorização individual de desempenho, índices, métricas e rankings, que se transmutam em prestígio, reconhecimento social e oportunidades. Na guerra pela acumulação de capital académico, a busca da excelência e a atração de “talento” são as palavras de ordem, a contabilidade, o instrumento privilegiado. Efetivamente, na academia empresarializada, Nós Somos os Rankings.[iii]

E isto aproxima-nos do mundo do trabalho e das condições materiais de desenvolvimento da atividade académica, de tudo aquilo que tem que ver com a precarização crescente das relações laborais, a desvalorização das carreiras e até com as condições de acesso à profissão. Num contexto de retrocesso generalizado de direitos laborais, intensa desregulação, individualismo exacerbado e perda de influência de sindicatos e organizações representativas dos trabalhadores, seria estranho que a academia passasse incólume. E não passou. De facto, ao longo de décadas, a imbricação do neoliberalismo na sua arquitetura sócio-institucional, nas suas rotinas, práticas e múltiplos ambientes relacionais, teve profundas consequências.

Em Higher Education and Working-Class Academics [iv], Teresa Crew, examina com detalhe a precarização do trabalho académico, defendendo que as mulheres mais jovens são as principais prejudicadas e que a exclusão de sujeitos racializados ou pertencentes a grupos étnicos minoritários da academia é quase total. A maior parte dos académicos enfrenta enormes dificuldades na conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, com jornadas de trabalho muito longas e altamente desgastantes, com enormes prejuízos para a sua vida social e familiar. É enorme a penalização existente para quem tem filhos, e são menos as mulheres que os têm na academia que no conjunto da sociedade. Como na canção de Capicua, poder-se-ia perguntar: “quantos homens geniais criaram os seus filhos? Quantas mães sobrecarregadas ficaram sem brilho?”.

Entre docentes e investigadores, a prevalência de doenças mentais como o stress crónico, a ansiedade, a exaustão e as insónias, é muito elevada. Até os custos associados à participação em conferências, deslocações e viagens podem revelar-se um obstáculo intransponível, pois a cultura do reembolso assume que existem condições económicas para suportar o investimento inicial e os longos tempos de espera até que se restituam as verbas avançadas.

- Liberdade académica: uma visão global

O panorama global da liberdade académica não é animador. Os dados do relatório Free to Think 2024 [v], elaborado pelo Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project, revelam que, um pouco por todo o mundo, académicos e estudantes enfrentam ataques frequentes à liberdade académica e a autonomia das instituições onde trabalham e estudam é posta em causa.

Em sociedades autoritárias, com um controlo muito apertado sobre quaisquer dinâmicas consideradas desestabilizadoras, contestatárias ou críticas dos poderes vigentes e onde a autonomia das instituições de ensino superior e ciência relativamente a ingerências externas é muito frágil ou inexistente, o desaparecimento, a detenção, a acusação e até o assassinato de docentes, investigadores e estudantes são desde há muito características das suas paisagens académicas. A degradação institucional que se verifica em muitos países de tradição liberal e a redefinição dos seus quadros legais, muitas vezes acompanhadas de tendências isolacionistas contrárias à livre circulação do conhecimento e das ideias, acentua a tendência generalizada de erosão da liberdade académica.

Os resultados do “índice de liberdade académica”, construído com base em cinco indicadores – liberdade de investigar e ensinar, liberdade de relacionamento e difusão académica, autonomia institucional das universidades, integridade dos campus, liberdade de expressão académica e cultural – apontam no mesmo sentido.

Considerando um total de 179 países, verifica-se que 137 não apresentam quaisquer alterações significativas do seu posicionamento, oito apresentam valores mais elevados e 34, um deles Portugal, têm hoje menores índices de liberdade académica do que tinham há uma década.

Apesar do seu interesse, o índice de liberdade académica oferece-nos um retrato incompleto da realidade. O trabalho desenvolvido por Asli Vatansever [vi], centrado no processo de construção social da liberdade académica, constitui um bom complemento à aridez dos números e a tudo aquilo que voa abaixo do radar quantitativo.

A partir do pressuposto de que a opressão política na periferia e a precarização económica no centro são as duas faces da mesma moeda, entendimento claramente baseado na teoria do sistema-mundo, lança alguma luz sobre os resultados do índice antes apresentado, mas também coloca em evidência o carácter interdependente da liberdade académica global. E a análise que fazemos dela, acrescenta Vatansever, apresenta dois problemas fundamentais. Primeiro, a “hipermetropia”, associada à adopção de uma visão eurocêntrica que, ao colocar o foco em fatores políticos, permite simultaneamente vincular todos os problemas de liberdade académica às instituições periféricas e distanciá-los das situadas nos grandes centros do poder académico global. Aspetos de enorme relevância e atualidade como, por exemplo, pressões crescentes para modelar agendas de investigação e ofertas curriculares em função dos interesses do mercado, a degradação das condições de trabalho ou a externalização de diversos tipos de funções vitais, permanecem ocultos ou são negligenciados. Acresce ainda a ocultação da divisão global do trabalho académico e concomitante segregação espacial dos métodos coercivos empregues: no centro, sofisticados métodos de fabrico do consentimento são a regra; na periferia, adoptam-se mecanismos e instrumentos de opressão mais deliberadamente violentos.

Em segundo lugar, a “miopia”, que resulta da redução do trabalho académico à figura do docente com tenure. Para Vatansever, esta concepção tradicionalista e paroquial da atividade académica, ligada a uma trajetória de carreira linear e ao funcionalismo público, está longe de refletir a experiência da maior parte dos trabalhadores atuais. Assiste-se a um declínio generalizado do acesso ao tenure e este torna-se um privilégio de uns poucos que adoptam políticas proteccionistas para si, ao mesmo tempo que advogam em favor das virtudes da flexibilidade e autonomia que só a inexistência de um vínculo laboral estável pode conferir. A meritocracia, discurso prepotente, discriminatório, exclusivo e excludente usado para legitimar os privilégios adquiridos e conferir uma aura distintiva aos seus detentores, faz o resto, isto é, reforça o elitismo e as desigualdades.

A este respeito, os dados apresentados por Vatansever são claros. A adopção de modalidades atípicas de contratação de docentes e, sobretudo, investigadores, tem-se vindo a generalizar. No Reino Unido, quase metade dos docentes e perto de 70% dos investigadores tem contratos a termo certo, existindo milhares com contratos de zero horas (em Portugal tem-se adoptado a designação contratos a título gracioso); nos EUA, ¾ dos membros dos colégios universitários não têm possibilidade de alcançar o tenure; na Alemanha, mais de 90% dos docentes têm contratos a termo certo; na Dinamarca, estima-se em cerca de 50 a 70% da força de trabalho académica corresponde a contratos temporários; em Itália, desde 2010, o número de posições permanentes reduziu-se em cerca de 25% e mais de metade do staff académico tem contratos a termo certo.

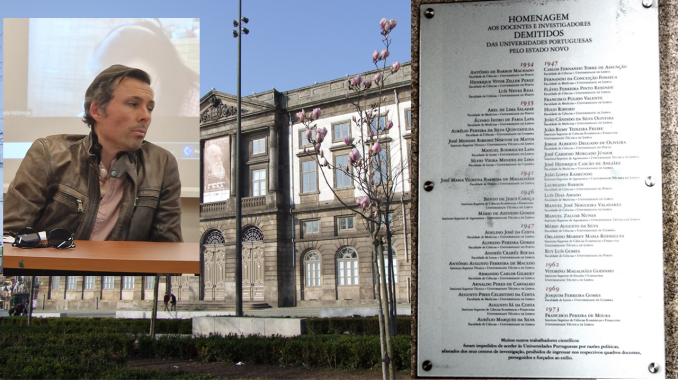

- Liberdade académica em Portugal

Em 2020, na sequência da publicação de artigos de opinião em que criticou empresas privadas, algumas das quais mecenas da Nova SBE [vii], Susana Peralta foi pressionada para deixar de assinar na qualidade de docente dessa instituição, na sequência de uma deliberação do Conselho Restrito de Catedráticos (órgão informal), segundo a qual a marca Nova SBE estaria a ficar associada a posições políticas “desagradáveis” e “de esquerda”, contrariando a sua matriz liberal. O reitor de então, anunciou a criação de uma comissão independente para garantir a implementação de medidas que reforçassem a transparência das relações entre a escola e a esfera privada. Entretanto, Daniel Traça, diretor da Nova SBE e administrador não executivo do Santander, ver-se-ia igualmente envolvido num imbróglio devido a uma alegada violação do regime de exclusividade que terminaria com a devolução de cerca de 32 mil euros indevidamente recebidos.

Em 2021, nas eleições para o Conselho Geral e o Senado da Universidade de Lisboa (ULisboa), os investigadores contratados ao abrigo das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos, foram excluídos dos cadernos eleitorais e impedidos de votar, ficando assim privados de participar no sufrágio ocorrido na universidade onde trabalham e para cujo prestígio contribuem. No final de 2020, o pessoal contratado pela Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento já tinha sido impedido de participar nas eleições do Instituto Superior Técnico.

Até ao início de 2022, é inegável que as maiores limitações à liberdade académica foram resultado direto da gestão política e económica da pandemia. Durante largos meses, e a reboque de um discurso securitário e da “instalação do medo”, achatou-se a curva do pensamento crítico e confinou-se a dúvida metódica. Viviam-se então os tempos áureos do negacionismo. Ao mesmo tempo, emergiram profetas envoltos numa bruma de promiscuidade entre ciência, política partidária e negócios. No livro O «Novo Normal»: Securitização, Precariedade e (Des)Integração Europeia em Tempos de Pandemia [viii], são descritos alguns casos que colidem com a liberdade académica dos quais se destaca o de Pedro Simas, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, que integrou a nova Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa e foi candidato do PSD/CDS à Câmara Municipal de Lisboa, que deu a cara por uma campanha publicitária da marca Zeiss que seria suspensa por publicidade enganosa. No final de 2022, invocando a defesa da autonomia e da liberdade académica, o diretor da Faculdade de Letras da ULisboa, solicitou à PSP a expulsão de 13 estudantes que a ocupavam no âmbito da ação estudantil “Fim ao Fóssil: Ocupa”, atitude que mereceu a reprovação do Ministro da Educação à data que sublinhou a necessidade de escutar os jovens e rejeitou o recurso a autoridades externas à academia. Apertavam-se as “violentas margens do conformismo”.

Entretanto, desde 24 de fevereiro de 2022, com a invasão russa da Ucrânia, o negacionismo seria substituído pela sua variante geopolítica, o putinismo. Já em 2023, Vladimir Pliassov, diretor do Centro de Estudos Russos, seria demitido na sequência de acusações de propaganda russa por parte de dois ativistas ucranianos residentes nessa cidade. Instado a explicar os motivos da sua decisão e a apresentar os factos que a sustentaram, o magnífico reitor da Universidade de Coimbra recusou sempre a fazê-lo.

A 7 de outubro de 2023, um ataque palestiniano serviu de pretexto para que o Estado de Israel retomasse a sua política de limpeza étnica e genocídio com uma brutalidade e violência inauditas. Quem não condenasse imediatamente a invasão liderada pelo Hamas e a colocasse num plano de simetria com a violência estatal israelita ou criticasse este Estado, era imediatamente rotulado de anti-semita.

No final de 2024, destacou-se o caso do reitor da UTAD que, num misto de fanfarronice e egocentrismo, revelou a sua visão policial do cargo que ocupa, recompensando a delação e a denúncia anónima sem hipótese de contraditório[ix].

Todos estes episódios de erosão da liberdade académica têm lugar num sistema de ensino superior e ciência marcado por elevados níveis de precariedade laboral que afetam, sobretudo, os investigadores mas também uma fatia cada vez maior do corpo docente. Se, no campo da investigação, as sucessivas opções políticas tomadas no contexto daquilo a que se designou estímulo ao emprego científico, foram essencialmente paliativos, e a lógica do “investigador caçador-recolector”, sempre em busca dos seus meios de subsistência, permanece, agravada pelo funcionamento errático da FCT e pelas taxas de aprovação infinitesimais dos seus concursos de financiamento; no que toca aos docentes, décadas de perda de poder de compra, a desvalorização das carreiras – através de bloqueios à progressão por via da avaliação individual de desempenho, da inviabilização de facto do acesso à licença sabática, ou de uma gestão clientelar do tenure –, a burocratização infernal e a micro-gestão permanentes, são alguns dos ingredientes que fazem da liberdade académica uma miragem.

Asfixiadas e cada vez mais dependentes de financiamento competitivo, as instituições ficam mais vulneráveis às pressões do mercado e à lógica do capitalismo académico. Em instituições empresarializadas, assépticas, higienizadas e nunca conspurcadas pelo “ruído” da dissidência e do contraditório, existe menos espaço para a liberdade académica. Na cabeça de muitos mandarins, esta não passa de uma barreira que impede o acesso à excelência. E é por isso que o respeitinho é muito bonito e que os únicos jovens que levantam o rabo do sofá, tiram os olhos dos ecrãs e procuram mudar um mundo que será o deles, são desrespeitados, olhados com sobranceria e tratados com a frágil autoridade dos autoritários.

4. Como revitalizar a liberdade académica?

Enquanto as circunstâncias antes descritas não forem estruturalmente alteradas, são três os grandes objetivos que constituem as traves-mestras de um processo transformador, com geometria variável, que deve mobilizar toda a academia.

Combater a precariedade laboral. Trata-se do melhor mecanismo para tornar a liberdade académica substantiva e não uma vacuidade destituída de sentido. Enquanto existirem trabalhadores que não podem construir um horizonte de futuro com estabilidade e previsibilidade, este combate deve prosseguir, por todos os meios existentes e por outros que se hão de entretanto descobrir ou inventar. PREVPAP e FCT Tenure demonstram a importância que o combate efetivo à precariedade tem na devolução da dignidade a muitos profissionais competentes.

Valorizar as carreiras. Para quem se encontra numa situação de estabilidade laboral, é importante contrariar o caminho de degradação generalizada das condições de trabalho. O modo como decorreu o processo de revisão do estatuto da carreira de investigação científica, esperando-se agora o avanço para as carreiras docentes, demonstra que é preciso muito maior capacidade de mobilização e envolvimento da academia na luta pelos seus direitos. Ficar à margem, como a nêspera, a ver o que acontece, não permite avanços substantivos nem inverter uma correlação de forças que é desfavorável ao mundo do trabalho. Fortalecer a liberdade académica passa também pela aceitação de que existem trajetórias profissionais muito diversas e pela ruptura com a lógica mercantil assente na monocultura do artigo e na captação de investimento competitivo.

Democratizar as instituições. Dar voz a quem não a tem e contrariar as dinâmicas de concentração de poder, que se reproduzem e perpetuam ao longo do tempo, são dois aspectos decisivos para a revitalização da liberdade académica. Tal como se procurou demonstrar, Portugal não é imune à ocorrência de episódios de limitação ou condicionamento da liberdade de expressão ou opinião. A este respeito, a ascensão galopante da extrema-direita neofascista, da guerra ideológica que promove e do seu discurso de ódio, fazem temer o pior. Para travar esta degradação é necessário ampliar o campo da participação e do envolvimento dos académicos na vida democrática das suas instituições. A proposta de revisão do RJIES apresentada pelo último governo não nos parece aquela que melhor defende e promove a liberdade académica.

Lisboa, 23/04/2025

_________________________________________________________________

[i] Edmund L. Pincoffs (org.), The Concept of Academic Freedom, University of Texas Press, 1975.

[ii] Watermeyer R (2022) Introduction to the Handbook of Academic Freedom. In Watermeyer R, Rapeer R, Olssen M (eds) Handbook on Academic Freedom. Edward Elgar Publishing, pp. 1-16.

[iii] Ver Ana Ferreira, Nós Somos os Rankings! Precariedade, reflexividade e ação social na academia neoliberalizada, Almedina, Coimbra, 2023.

[iv] Teresa Crew, Higher Education and Working-Class Academics: Precarity and Diversity in Academia, Palgrave Macmillan, 2020.

[v] Disponível em www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2024

[vi] Ver Asli Vatansever e Aysuda Kölemen (org.), Academic Freedom and Precarity in the Global North, Routledge, Abingdon, 2024.

[vii] A este respeito ver, por exemplo, Vera Gouveia Barros, «O que tanto incomoda a Nova SBE?», Eco, 7 de julho de 2020; Luís Monteiro, «No limite entre o público e o precipício do negócio», Público, 7 de julho de 2020; ou André Carmo, «Nova SBE, regime fundacional e empresarialização do Ensino Superior», Público, 7 de julho de 2020.

[viii] Manuel Loff, Tiago Vieira e Filipe Guerra, O «Novo Normal»: Securitização, Precariedade e (Des)Integração Europeia em Tempos de Pandemia, Página a Página,Lisboa, 2021.

[ix] Ver https://www.publico.pt/2024/10/15/opiniao/opiniao/vigilancias-senhor-reitor-2108031